Версия для печати

Архив документации на OpenNet.ru /

Раздел "Сети, протоколы, сервисы"

(Многостраничная версия)

4. Сборка и установка программного обеспечения OpenLDAP

В этом разделе подробно рассказывается о том, как собрать и установить пакет программного обеспечения OpenLDAP, включая slapd(8), Автономный демон LDAP. Сборка и установка ПО OpenLDAP проходит в несколько этапов: установка ПО, от которого зависит OpenLDAP, конфигурирование самого ПО OpenLDAP, сборка, и, наконец, установка. В следующих подразделах этот процесс описан подробно.

Вы можете получить программное обеспечение OpenLDAP со страницы закачек проекта по адресу http://www.openldap.org/software/download/ или прямо с сервиса FTP проекта по адресу ftp://ftp.openldap.org/pub/OpenLDAP/.

Для общего использования проект предоставляет два вида пакетов. Проект выпускает релизы (releases), в которых доступны новые функции и исправления ошибок. Хотя проект заботится о том, чтобы повысить стабильность этих релизов, проблемы, как обычно, обнаруживаются только после выпуска релиза. Стабильным (stable) релизом считается последний релиз, который продемонстрировал стабильность во время общего использования.

Пользователи программного обеспечения OpenLDAP могут выбирать по своему желанию между новыми возможностями и продемонстрированной стабильностью, и устанавливать наиболее подходящий им вид пакета.

После скачивания программного обеспечения OpenLDAP, Вам нужно распаковать дистрибутив из архива и сменить рабочую директорию на корневую директорию дистрибутива:

gunzip -c openldap-VERSION.tgz | tar xf -

cd openldap-VERSION

Замените VERSION на версию Вашего дистрибутива.

Просмотрите идущие с дистрибутивом документы COPYRIGHT, LICENSE, README и INSTALL. Документы COPYRIGHT и LICENSE дают информацию о разрешениях на использование и копирование, а также об ограниченной гарантии пакета OpenLDAP. В документах README и INSTALL представлена детальная информация о требованиях, предъявляемых пакетом OpenLDAP к установленному на сервере программному обеспечению, и о процедуре установки.

Программное обеспечение OpenLDAP использует для своей работы ряд пакетов, предоставляемых третьими лицами. В зависимости от возможностей, которые Вы собираетесь использовать, Вам может потребоваться скачать и установить дополнительные пакеты программного обеспечения. В этом подразделе даются некоторые детали о ПО третьих лиц, которое обычно требуется установить. Однако, чтобы получить актуальную информацию о зависимостях, прочтите документ README. Обратите внимание, что некоторые из перечисленных здесь пакетов ПО третьих лиц могут, в свою очередь, зависеть от дополнительных пакетов программного обеспечения. Устанавливайте каждый пакет согласно распространяемых с ним инструкций по установке.

Клиенты и серверы OpenLDAP требуют установки библиотек TLS OpenSSL, GnuTLS или MozNSS для предоставления сервисов Transport Layer Security. Хотя некоторые операционные системы могут предоставлять эти библиотеки как часть основной системы или как дополнительный программный компонент, OpenSSL, GnuTLS, и Mozilla NSS часто требуют отдельной установки.

OpenSSL можно найти на http://www.openssl.org/. GnuTLS можно найти на http://www.gnu.org/software/gnutls/. Mozilla NSS можно найти на http://developer.mozilla.org/en/NSS.

Программное обеспечение OpenLDAP не будет полностью совместимо с LDAPv3, если его скрипт configure не определит доступность какой-либо библиотеки TLS.

Клиенты и серверы OpenLDAP требуют установки библиотеки Cyrus SASL для предоставления сервисов Simple Authentication and Security Layer. Хотя некоторые операционные системы могут предоставлять эту библиотеку как часть основной системы или как дополнительный программный компонент, Cyrus SASL часто требует отдельной установки.

Cyrus SASL можно найти на http://asg.web.cmu.edu/sasl/sasl-library.html. Cyrus SASL будет использовать библиотеки OpenSSL и Kerberos/GSSAPI, если они были предустановлены.

Программное обеспечение OpenLDAP не будет полностью совместимо с LDAPv3, если его скрипт configure не определит доступность установленной Cyrus SASL.

Клиенты и серверы OpenLDAP поддерживают сервисы аутентификации Kerberos. В частности, OpenLDAP поддерживает механизм аутентификации SASL Kerberos V GSS-API, известный как механизм GSSAPI. Чтобы это работало, кроме библиотек Cyrus SASL, требуются библиотеки либо Heimdal, либо MIT Kerberos V.

Heimdal Kerberos можно найти на http://www.pdc.kth.se/heimdal/. MIT Kerberos можно найти на http://web.mit.edu/kerberos/www/.

Настоятельно рекомендуется использовать сервисы строгой аутентификации, такие, как предоставляет Kerberos.

Основной механизм манипуляции данными slapd(8) MDB использует программное обеспечение LMDB, включённое в состав пакета исходных кодов OpenLDAP. Для поддержки механизма MDB не требуется загрузка какого-либо дополнительного программного обеспечения.

Устаревшие механизмы манипуляции данными slapd(8) BDB и HDB требуют наличия програного обеспечения Berkeley DB от Oracle Corporation. Если это ПО недоступно во время выполнения configure, Вы не сможете собрать slapd(8) с поддержкой этих механизмов манипуляции данными.

Ваша операционная система может предоставлять поддерживаемую версию Berkeley DB в основной системе или как дополнительный программный компонент. В противном случае, Вам нужно получить и установить её самостоятельно. При необходимости, Вы можете получить Berkeley DB с сайта Oracle Corporation.

На сайте будет доступно несколько версий. Berkeley DB версий 6.0.20 и выше используют лицензию на программное обеспечение, несовместимую с технологией LDAP, поэтому их не следует применять вместе с OpenLDAP.

Примечание: Смотрите также

Рекомендуемые версии зависимостей программного обеспечения OpenLDAP.

OpenLDAP спроектирован так, чтобы использовать преимущества, предоставляемые потоками. OpenLDAP поддерживает POSIX pthreads, Mach CThreads, и некоторые другие. Скрипт configure пожалуется, если не сможет найти подходящей подсистемы потоков. Если это случилось, посмотрите, пожалуйста, раздел Software|Installation|Platform Hints OpenLDAP FAQ http://www.openldap.org/faq/.

slapd(8) поддерживает TCP Wrappers (фильтры контроля доступа уровня IP), если они предустановлены. Рекомендуется использование TCP Wrappers или других фильтров доступа уровня IP (например таких, которые предоставляются IP-фаерволами) на серверах, содержащих информацию ограниченного распространения.

Пришло время запустить скрипт configure с опцией --help. В результате Вы получите список опций, которые можно поменять при сборке OpenLDAP. С помощью этого метода можно включить или отключить многие функции OpenLDAP.

./configure --help

Скрипт configure также обращает внимание на некоторые переменные, задаваемые как в командной строке, так и в окружении. Эти переменные включают в себя:

Таблица 4.1: Переменные

| Переменная | Описание |

| CC | Указывает альтернативный компилятор C |

| CFLAGS | Указывает дополнительные флаги компилятора |

| CPPFLAGS | Указывает флаги препроцессора C |

| LDFLAGS | Указывает флаги компоновщика |

| LIBS | Указывает дополнительные библиотеки |

Теперь запустите скрипт configure с любыми желаемыми опциями конфигурации или переменными.

./configure [опции] [переменная=значение ...]

В качестве примера, предположим, что мы хотим установить OpenLDAP с механизмом манипуляции данными BDB и поддержкой TCP Wrappers. По умолчанию, поддержка BDB включена, а TCP Wrappers — нет. Поэтому нам нужно указать только --enable-wrappers , чтобы добавить поддержку TCP Wrappers:

./configure --enable-wrappers

Однако, выполнение данной команды закончится неудачей, если программное обеспечение, от которого зависит OpenLDAP, не установлено в системных директориях. Например, если заголовочные файлы и библиотеки TCP Wrappers установлены соответственно в /usr/local/include и /usr/local/lib, скрипт configure обычно следует запускать таким образом:

./configure --enable-wrappers \

CPPFLAGS="-I/usr/local/include" \

LDFLAGS="-L/usr/local/lib -Wl,-rpath,/usr/local/lib"

Чаще всего, скрипт configure сам определяет соответствующие настройки. Если на этом этапе Вы столкнулись с трудностями, проконсультируйтесь с документацией по Вашей платформе и проверьте Ваши опции configure, если Вы их устанавливали.

При удачном окончании работы скрипта configure, последней строкой вывода будет:

Please "make depend" to build dependencies

Если последняя строка отличается, значит выполнение configure окончилось неудачей, и Вам нужно просмотреть вывод скрипта, чтобы определить, что пошло не так. Пока configure не завершится удачно, продолжать дальше не следует.

Чтобы построить зависимости, запустите:

make depend

Теперь соберём программное обеспечение. На этом этапе происходит фактическая компиляция OpenLDAP.

make

Вам нужно внимательно изучить вывод этой команды, чтобы убедиться, что всё собрано правильно. Обратите внимание, что эта команда, кроме самого slapd(8), собирает также библиотеки LDAP и соответствующее клиентское программное обеспечение.

Когда программное обеспечение было правильно сконфигурировано и успешно собрано, нужно выполнить набор тестов для проверки сборки.

make test

Будут запущены тесты, применимые к Вашей конфигурации, и они должны успешно пройти. Некоторые тесты, такие, как тест репликации, могут быть пропущены, если они не поддерживаются Вашей конфигурацией.

После того, как Вы успешно протестировали программное обеспечение, пора его установить. Для этого Вам понадобятся права на запись в директории установки, которые Вы указали при запуске configure. По умолчанию, программное обеспечение OpenLDAP устанавливается в /usr/local. Если Вы поменяли эту настройку опцией --prefix при запуске configure, ПО будет установлено в то место, которое Вы указали.

Обычно, установка требует прав администратора. Находясь в корне каталога с исходным кодом OpenLDAP, выполните:

su root -c 'make install'

и введите соответствующий пароль при запросе.

Вам нужно внимательно изучить вывод этой команды, чтобы убедиться, что всё установлено правильно. По умолчанию, конфигурационные файлы slapd(8) находятся в /usr/local/etc/openldap. Дополнительную информацию смотрите в разделе Настройка slapd.

1. Введение в службы каталогов OpenLDAP

Эта документация рассказывает о том, как собрать, настроить и эксплуатировать программное обеспечение OpenLDAP для организации службы каталогов. В ней детально описаны конфигурирование и запуск автономного демона LDAP (Standalone LDAP Daemon), slapd(8). Документация предназначена как для новичков, так и для опытных системных администраторов. В данном разделе дается базовое введение в службы каталогов и, в частности, в службы каталогов, построенные на slapd(8). Данное введение не претендует на полноту, а даёт лишь тот минимум, который необходим, чтобы начать изучение LDAP, X.500 и служб каталогов.

Каталог — это специализированная база данных, предназначенная для поиска и просмотра информации, а также поддерживающая наполнение данными и их обновление в качестве дополнительных функций.

Замечание: Некоторые называют каталог просто базой данных, оптимизированной для запросов на чтение. Это определение, в лучшем случае, чрезмерно упрощено.

Каталоги имеют тенденцию содержать описательную информацию, основанную на атрибутах, и поддерживать сложные способы фильтрации. Каталоги обычно не поддерживают механизмы транзакций и откатов (roll-back), применяемые в СУБД, ориентированных на комплексные обновления большого объема данных. Обновления в каталогах (если они вообще разрешены), обычно происходят по простой схеме: "изменить всё или ничего". Каталоги обычно оптимизируются на скорейшую выдачу результата при поиске среди больших объемов информации. Они также могут иметь возможность репликации информации, то есть создания удалённых копий каталога с целью повышения доступности информации, надёжности её хранения и снижения времени отклика. В процессе репликации, до полного её окончания, допустимо временное рассогласование информации между репликами.

Существует много методов организации службы каталогов. Различия могут касаться типов информации, хранимой в каталоге, выдвижения различных требований к обращению и обновлению этой информации, ссылкам на неё, организации системы разграничения доступа к информации, и т. д. Некоторые службы каталогов могут быть локальными, предоставляющими услуги в ограниченном контексте (например, для службы finger на отдельностоящей машине). Другие службы глобальны, предоставляют услуги в гораздо более широком контексте (например, всему Internet). Глобальные службы обычно являются распределенными. Это означает, что содержащаяся в них информация распределена между многими компьютерами, взаимодействующими друг с другом для предоставления услуг службы каталогов. Обычно глобальная служба каталогов определяет унифицированное пространство имён, чтобы пользователь получал одинаковый результат независимо от того, откуда он производит запрос и к какому серверу службы обращается.

Веб-каталог, такой как Open Directory Project <http://dmoz.org>, — хороший пример службы каталогов. Эта служба каталогизирует веб-страницы и специально разработана для просмотра и поиска.

Некоторые приводят Domain Name System (DNS) в качестве примера глобально распределённой службы каталогов, однако DNS не доступен ни для просмотра, ни для поиска в прямом смысле этого слова. Более правильно было бы назвать его глобально распределённой службой ответов на конкретно поставленные вопросы.

LDAP — это аббревиатура от Lightweight Directory Access Protocol. Как следует из названия, это облегчённый протокол доступа к службам каталогов, предназначенный для доступа к службам каталогов на основе X.500. LDAP работает поверх TCP/IP или других ориентированных на соединение сетевых протоколов. LDAP стандартизирован в качестве протокола IETF, и его описание можно найти в "Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Technical Specification Road Map" ("Описание технической спецификации Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)") RFC4510.

Данный подраздел дает некоторое представление о LDAP с точки зрения пользователя.

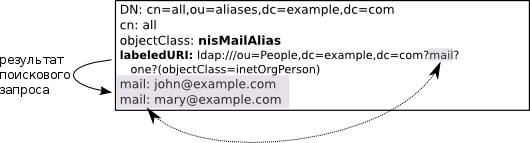

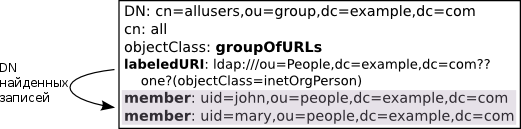

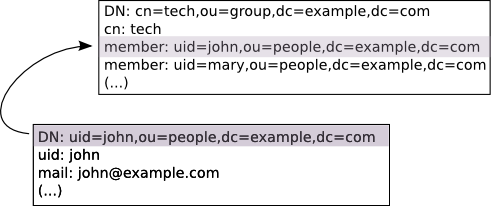

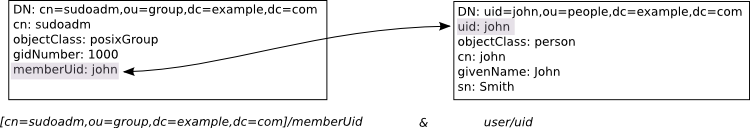

Какого рода информация может храниться в каталоге? Информационная модель LDAP основана на записях (entry). Запись — это коллекция атрибутов (attribute), обладающая уникальным именем (Distinguished Name, DN). DN глобально-уникально для всего каталога и служит для однозначного указания на запись. Каждый атрибут записи имеет свой тип (type) и одно или несколько значений (value). Обычно типы — это мнемонические строки, в которых отражено назначение атрибута, например "cn" — для общепринятого имени (common name), или "mail" — для адреса электронной почты. Синтаксис значений зависит от типа атрибута. Например, атрибут cn может содержать значение Babs Jensen. Атрибут mail может содержать значение "babs@example.com". Атрибут jpegPhoto будет содержать фотографию в бинарном формате JPEG.

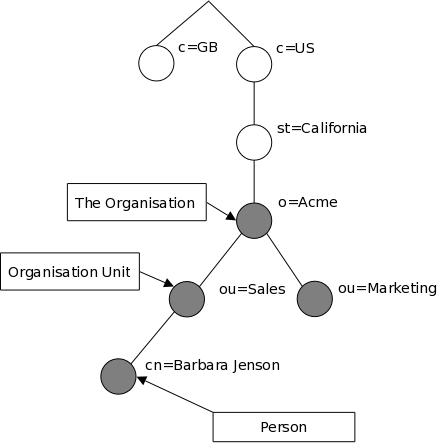

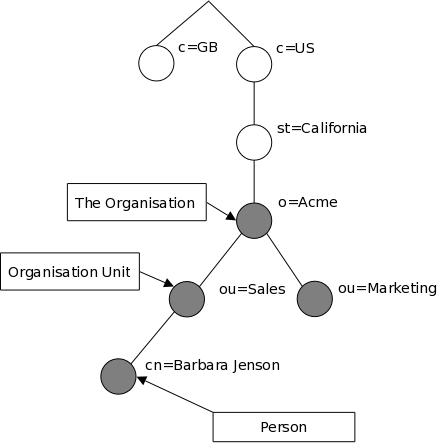

Как организовано размещение информации? Записи каталога LDAP выстраиваются в виде иерархической древовидной структуры. Традиционно, эта структура отражает географическое и/или организационное устройство хранимых данных. В вершине дерева располагаются записи, представляющие собой страны. Под ними располагаются записи, представляющие области стран и организации. Еще ниже располагаются записи, отражающие подразделения организаций, людей, принтеры, документы, или просто всё то, что Вы захотите включить в каталог. На рисунке 1.1 показан пример дерева каталога LDAP, использующего традиционное именование записей.

Рисунок 1.1: Дерево каталога LDAP (традиционное именование записей)

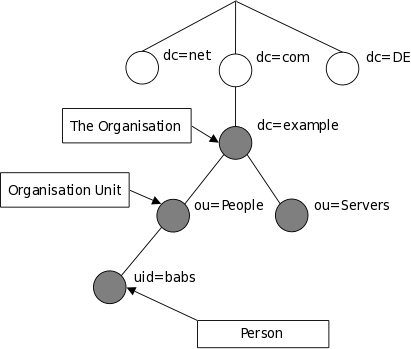

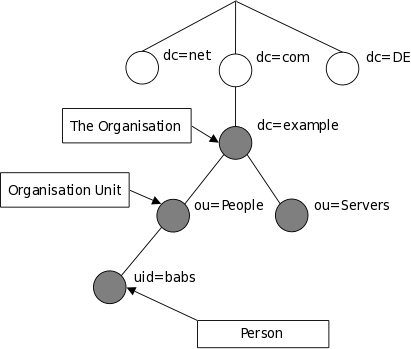

Построение дерева может быть также основано на доменных именах Internet. Этот подход к именованию записей становится всё более популярным, поскольку позволяет обращаться к службам каталогов по аналогии с доменами DNS. На рисунке 1.2 показан пример дерева каталога LDAP, использующего именование записей на основе доменов.

Рисунок 1.2: Дерево каталога LDAP (Internet-именование записей)

Кроме того, LDAP, посредством специального атрибута objectClass, позволяет контролировать, какие атрибуты обязательны и какие допустимы в той или иной записи. Значения атрибута objectClass определяются правилами схемы (schema), которым должны подчиняться записи.

Как можно обратиться к информации? К записи обращаются по ее уникальному имени, которое состоит из собственно имени записи (так называемое относительное уникальное имя (Relative Distinguished Name, RDN) с прибавлением к нему имён записей-предков. Так, запись, описывающая Barbara Jensen в приведенном выше примере с Internet-именованием, имеет RDN uid=babs, и DN — uid=babs,ou=People,dc=example,dc=com. Полное описание формата DN можно найти RFC4514, "LDAP: String Representation of Distinguished Names" ("LDAP: строковое представление уникальных имен").

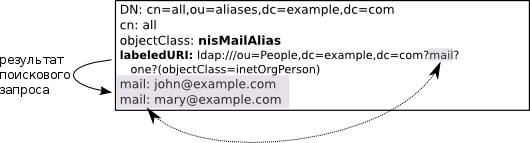

Какие манипуляции можно произвести с информацией? В LDAP определены операции для опроса и обновления каталога. К числу последних относятся операции добавления и удаления записи из каталога, изменения существующей записи и изменения названия записи. Однако, большую часть времени LDAP используется для поиска информации в каталоге. Операции поиска LDAP позволяют производить поиск записей в определённой части каталога по различным критериям, заданным поисковыми фильтрами. У каждой записи, найденной в соответствии с критериями, может быть запрошена информация, содержащаяся в её атрибутах.

К примеру, Вам захотелось найти записи о человеке по имени Barbara Jensen во всем подкаталоге, начиная с уровня dc=example,dc=com и ниже, и получить адрес электронной почты в каждой найденной записи. LDAP позволяет Вам легко это сделать. Или Вам хочется поискать непосредственно на уровне st=California,c=US записи организаций, названия которых содержат строку Acme и имеющих номер факса. Такой поиск LDAP тоже позволяет сделать. В следующем подразделе более подробно описано, что Вы можете сделать с LDAP и чем он может быть Вам полезен.

Как информация защищена от несанкционированного доступа? Некоторые службы каталогов не предоставляют никакой защиты, позволяя любому просматривать хранящуюся в них информацию. Однако LDAP предоставляет механизмы для аутентификации клиента, либо других способов доказательства его подлинности серверу каталогов, а также богатые возможности контроля доступа к информации, содержащейся на этом сервере. LDAP также обеспечивает защиту информации в каталоге (её целостность и конфиденциальность).

Очень хороший вопрос. В общем случае, службу каталогов можно использовать, когда Вам требуется надёжное хранение информации с возможностью централизованного управления и доступа к ней, с использованием стандартизированных методов.

Вот ряд (но, конечно, не полный) самых распространённых примеров промышленного использования служб каталогов:

- Идентификация компьютеров

- Аутентификация пользователей

- Группировка пользователей (в том числе системные группы)

- Адресные книги

- Представление штатно-кадровой структуры организации

- Учет закрепления имущества организации за сотрудниками

- Телефонные справочники

- Управление пользовательскими ресурсами

- Справочники адресов электронной почты

- Хранение конфигурации приложений

- Хранение конфигурации АТС

- и т.д. ...

Для организации каталога под столь разные задачи существуют различные, основанные на стандартах файлы наборов схемы, распространяемые с дистрибутивом. Также Вы можете создать свою собственную спецификацию схемы для решения Вашей задачи.

Всегда найдутся новые способы использования каталогов и применения принципов LDAP для решения различных проблем, поэтому не существует простого ответа на вопрос этого подраздела.

Если есть сомнения, присоединяйтесь к общему форуму для некоммерческих обсуждений и информации, относящейся к LDAP по адресу: http://www.umich.edu/~dirsvcs/ldap/mailinglist.html и спрашивайте.

Если Вы чувствуете, что нужно исхитриться, чтобы заставить каталог делать то, что Вам требуется, то, возможно, стоит поискать альтернативные способы решения задачи. Или, возможно, найдутся более подходящие средства, если Вам всего-лишь нужно приложение для манипуляций и использования собственной информации (о противопоставлении LDAP и реляционных СУБД можно почитать в подразделе Непростые взаимоотношения LDAP и реляционных СУБД).

Чаще всего очевидно, в каких случаях LDAP — верный способ решения Вашей задачи.

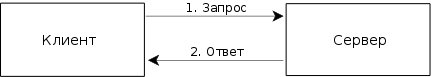

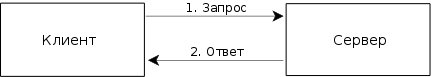

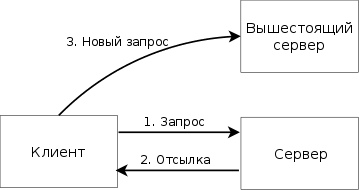

LDAP использует клиент-серверную модель. Один или несколько серверов LDAP содержат информацию, образующую информационное дерево каталога (directory information tree, DIT). Клиент подключается к серверу и делает запрос. В ответ сервер отправляет результаты обработки запроса и/или указатель на то, где клиент может получить дополнительные сведения (обычно, на другой сервер LDAP). Независимо от того, к какому серверу LDAP подключается клиент, он увидит одинаковое представление каталога; на записи, расположенные на одном сервере LDAP, будут указывать правильные ссылки при обращении к другому серверу LDAP, и наоборот. Это важная особенность глобальной службы каталогов.

Технически, LDAP — это протокол доступа к службе каталогов X.500, то есть службе каталогов OSI. Изначально, клиенты использовали LDAP для получения доступа к шлюзам службы каталогов X.500. Такие шлюзы использовали LDAP для общения с клиентом, а для обращения к серверу X.500 использовали протокол доступа к каталогам (Directory Access Protocol, DAP). DAP — весьма тяжеловесный протокол, функционирующий поверх полного стека протоколов OSI и требующий значительного количества вычислительных ресурсов. LDAP разработан для функционирования поверх TCP/IP, и обеспечивает большую часть функциональности DAP по гораздо более низкой цене.

Хотя LDAP по-прежнему используется для доступа к службе каталогов X.500 через шлюзы, сейчас он чаще непосредственно встраивается в программное обеспечение серверов X.500.

Автономный демон LDAP, или slapd(8), можно рассматривать как легковесный сервер службы каталогов X.500. Он не реализует X.500 DAP и не поддерживает полные информационные модели X.500.

Если Вы уже используете службу X.500 и DAP и планируете продолжать, Вам, скорее всего, можно не читать это руководство дальше, поскольку оно целиком посвящено работе LDAP с использованием slapd(8), без запуска X.500 DAP. Если Вы не используете X.500 DAP, собираетесь прекратить его использовать, либо думаете, стоит ли запускать X.500 DAP, читайте дальше.

Существует возможность переноса данных из службы каталогов LDAP в X.500 DAP DSA. Для этого нужен шлюз LDAP/DAP. В состав программного обеспечения OpenLDAP такой шлюз не входит.

LDAPv3 был разработан в конце 90-х годов для замены LDAPv2. LDAPv3 добавил в LDAP следующие возможности:

- Строгая аутентификация и сервисы безопасности данных с помощью SASL

- Аутентификация с использованием сертификатов и сервисы безопасности данных с помощью TLS (SSL)

- Интернационализация посредством использования Unicode

- Поддержка ссылок и продолжений

- Развёртывание в соответствии со схемой данных

- Расширяемость (средствами контроля, дополнительными операциями, и другими возможностями)

Сейчас LDAPv2 является историческим (RFC3494). Поскольку большинство так называемых реализаций LDAPv2 (в том числе slapd(8)) не соответствуют техническим спецификациям LDAPv2, совместимость между такими реализациями, декларирующими поддержку LDAPv2, ограничена. Так как LDAPv2 существенно отличается от LDAPv3, поддержка работоспособности одновременно и LDAPv2 и LDAPv3 весьма проблематична. Следует избегать использования LDAPv2, по умолчанию он отключен.

Этот вопрос поднимался много раз в различных формах. Однако, чаще всего в такой: Почему бы OpenLDAP не перейти к использованию полноценной реляционной системы управления базами данных (СУБД) вместо встроенного хранилища ключей/значений вроде LMDB? Такой переход мог бы сделать OpenLDAP быстрее или дать другие преимущества за счет используемых в СУБД коммерческого класса сложных алгоритмов, и, с другой стороны, дал бы возможность другим приложениям работать с теми же данными непосредственно из БД.

Если ответить коротко, использование встроенной базы данных и простой системы индексирования позволяет OpenLDAP обеспечивать высокую производительность и масштабируемость без потери надёжности. OpenLDAP использует многопользовательскую СУБД LMDB с поддержкой транзакций.

Теперь попробуем ответить на вопрос более развёрнуто. Все мы постоянно сталкиваемся с выбором между реляционными СУБД и каталогами. Это нелёгкий выбор, и простого ответа тут не существует.

Кажется, что использование в качестве хранилища каталога реляционной СУБД решит все подобные проблемы. Но тут кроется подвох. Всё дело в том, что информационные модели каталога и реляционной БД очень разные. Попытка проецирования данных каталога в реляционную БД потребует разделения данных на несколько таблиц.

Возьмём, к примеру, объектный класс person. В нём определены обязательные типы атрибутов objectClass, sn и cn, а также необязательные типы атрибутов userPassword, telephoneNumber, seeAlso и description. Все эти атрибуты могут иметь несколько значений, таким образом нормализация потребует поместить каждый тип атрибута в отдельную таблицу.

Теперь нужно подумать о ключевых полях для этих таблиц. В качестве первичного ключа может быть использован DN, но в большинстве реализаций баз данных это будет весьма неэффективно.

Еще одной большой проблемой может стать обращение к различным областям жесткого диска при поиске данных, представляющих одну и ту же запись каталога. Для одних приложений это не вызовет затруднений, но для большинства из них это обернётся потерей производительности.

В главную таблицу, хранящую сведения о записях каталога, могут быть помещены только данные из обязательных для объектного класса типов атрибутов, которые могут иметь только одно значение. Кроме того, туда можно поместить данные из необязательных атрибутов с одним значением, и записывать в такие поля NULL (или ещё что-нибудь), если атрибут не задан.

Однако, у записи каталога может быть несколько объектных классов, и они могут иерархически наследоваться один от другого. Запись объектного класса organizationalPerson будет иметь атрибуты объектного класса person плюс ряд дополнительных, к тому же некоторые ранее необязательные атрибуты могут стать обязательными.

Что же делать? Нужно ли заводить разные таблицы под разные объектные классы? В таком случае запись, описывающая человека, будет иметь одну строку в таблице person, еще одну в organizationalPerson, и т.д. Или не стоит ничего помещать в таблицу person а всё записывать только во вторую таблицу?

А что нам делать с фильтрами типа (cn=*), где cn — тип атрибута, который может использоваться в очень многих объектных классах? Придётся пройтись по всем таблицам, где можно встретить такой атрибут? Не очень привлекательно.

Когда наши рассуждения достигли данной точки, на ум приходят три подхода. Первый из них заключается в полной нормализации, то есть в помещении каждого типа атрибута, вне зависимости от того, какие данные в нём хранятся, в отдельную таблицу. В простейшем случае в качестве первичного ключа можно использовать DN, но это крайне расточительно, поэтому напрашивается присвоение записи уникального числового идентификатора, который в главной таблице будет сопоставляться DN, а потом использоваться в качестве в качестве внешнего ключа в подчиненных таблицах. Такой подход в любом случае будет неэффективным, когда потребуются данные сразу из нескольких атрибутов для одной или ряда записей каталога. Тем не менее, с такой базой данных можно работать из SQL-приложений.

Второй подход заключается в том, чтобы помещать целиком все данные о записи в одном blob-поле таблицы, в которой будут храниться все записи каталога, независимо от их объектных классов, и иметь дополнительные таблицы, содержащие индексы для первой. И это будут не индексы базы данных, а величины, применяемые для оптимизации поиска в конкретной реализации LDAP-сервера. Однако, подобные базы данных становятся непригодными для SQL-запросов. Таким образом, использование полноценной реляционной СУБД не обеспечивает практически никаких преимуществ, и потому бесполезно. Гораздо лучше использовать что-то более легковесное и быстрое, вроде LMDB.

Наконец, совершенно отличный подход заключается в отказе от реализации полноценной модели данных каталога. В этом случае LDAP используется в качестве протокола доступа к данным, которые можно назвать каталогом лишь с ограничениями. К примеру, это может быть каталог в режиме "только для чтения", либо, если разрешены операции обновления, накладываются различные ограничения, такие как присвоение только одного значения атрибутам, которые в полноценной реализации могли бы иметь несколько значений. Либо отсутствие возможности добавить новый объектный класс к существующей записи, или убрать один из тех, которые у неё уже имеются. Диапазон ограничений может варьироваться от вполне безобидных (вроде тех, что налагаются в результате контроля доступа), до прямого нарушения модели данных, но за счет этого можно попытаться организовать LDAP-доступ к уже существующим данным, которые используются другими приложениями. И всё же надо понимать, что такую систему "каталогом" можно назвать с большой натяжкой.

В существующих коммерческих реализациях LDAP-серверов, использующих реляционные базы данных, применяется либо первый, либо третий подход. Всё же хотелось бы отметить, что ни в одной из них применение реляционной СУБД не позволило сделать работу эффективнее, чем при использовании BDB.

Для тех, кто заинтересовался "третьим путём" (представление СУЩЕСТВУЮЩИХ данных, хранящихся в реляционной СУБД, в виде LDAP-дерева, имеющее, с одной стороны, некоторые ограничения по сравнению с классической LDAP-моделью, а с другой стороны позволяющее организовать взаимодействие между LDAP и SQL-приложениями), есть хорошая новость. OpenLDAP включает в себя back-sql — механизм манипуляции данными, который делает это возможным. Он использует ODBC + дополнительную метаинформацию о трансляции LDAP-запросов в SQL-запросы в схему данных Вашей СУБД, организует различные уровни доступа от "только для чтения" до полного доступа, в зависимости от СУБД, которую Вы используете, и Вашей схемы данных.

За дополнительной информацией о принципах работы и ограничениях обращайтесь к man-странице slapd-sql(5) или к разделу Механизмы манипуляции данными. Есть также несколько примеров для разных СУБД в поддиректориях back-sql/rdbms_depend/* .

slapd(8) — это сервер службы каталогов, работающий на очень многих платформах. Вы можете использовать его для организации службы каталогов и настройки её индивидуально под себя. Ваш каталог может хранить информацию практически обо всём, что Вам заблагорассудится. Вы можете подключить его к глобальной службе каталогов, или использовать только в своих интересах. Вот некоторые наиболее интересные возможности и особенности slapd:

LDAPv3: slapd реализует версию 3 протокола Lightweight Directory Access Protocol. slapd поддерживает работу LDAP поверх как IPv4 так и IPv6, а также Unix IPC.

Simple Authentication and Security Layer: slapd поддерживает строгую аутентификацию и безопасность (целостность и конфиденциальность) данных с использованием SASL. Реализация SASL в slapd основана на применении программного обеспечения Cyrus SASL с поддержкой ряда механизмов, в том числе DIGEST-MD5, EXTERNAL и GSSAPI.

Transport Layer Security: slapd поддерживает аутентификацию на базе сертификатов и безопасность (целостность и конфиденциальность) данных с использованием TLS (или SSL). Реализация TSL в slapd может быть основана на применении программного обеспечения OpenSSL, GnuTLS или MozNSS.

Контроль доступа на основе сетевой топологии: slapd может быть настроен на запрещение доступа на уровне подключений на основе информации о топологии сети. Данная возможность основана на применении TCP wrappers.

Контроль доступа: slapd предоставляет богатые и мощные средства контроля доступа к информации в Ваших базах данных. Вы можете контролировать доступ к записям по аутентификационной информации LDAP, IP-адресу, доменному имени и другим критериям. slapd поддерживает как статическую так и динамическую информацию для осуществления контроля доступа.

Интернационализация: slapd поддерживает Unicode и языковые теги.

Выбор механизма манипуляции данными: slapd поставляется с набором различных механизмов манипуляции на Ваш выбор. Вот некоторые из них: MDB, иерархичный высокопроизводительный механизм с поддержкой транзакций; BDB, высокопроизводительный механизм манипуляции с поддержкой транзакций (устаревший); HDB, иерархичный высокопроизводительный механизм с поддержкой транзакций (устаревший); SHELL, механизм для выполнения произвольных shell-скриптов; PASSWD, простой механизм доступа к файлу passwd(5). Механизм MDB использует LMDB — высокопроизводительную замену Berkeley DB от Oracle Corporation. Механизмы BDB и HDB основаны на применении Berkeley DB от Oracle Corporation; они считаются устаревшими, поскольку LMDB обеспечивает значительно более высокую производительность чтения и записи, а также надёжность данных.

Применение нескольких хранилищ данных одновременно: slapd может быть настроен для работы с несколькими базами данных одновременно. Это означает, что один сервер slapd может обслуживать запросы к нескольким логически различным частям дерева LDAP, с использованием одинаковых или различных механизмов манипуляции данными.

Разнообразные API-модули: Если Вам требуется еще большая гибкость настроек, slapd позволяет Вам без труда написать собственные модули. slapd состоит из 2-х отдельных частей: интерфейс приёма запросов, обслуживающая общение с клиентами посредством протокола LDAP, и модули, выполняющие специфические задачи, такие как операции с базами данных. Поскольку эти 2 части взаимодействуют друг с другом через чётко определённый C API, Вы можете на его основе писать собственные модули, что может значительно расширить функциональность slapd. Также доступен ряд программируемых модулей доступа к базам данных, которые позволяют определить внешние источники данных для slapd с использованием популярных языков программирования (Perl, shell, and SQL).

Потоки: slapd поддерживает разделение на потоки для повышения производительности. Один многопоточный процесс slapd обслуживает все входящие запросы с использованием пула потоков. Это позволяет уменьшить нагрузку на систему, увеличивая тем самым производительность.

Репликация: slapd может быть сконфигурирован для выполнения фонового копирования данных каталога. Подобная схема репликации "один главный/несколько подчиненных серверов" имеет жизненно важное значение в больших высоко-загруженных системах, где один сервер slapd просто не в состоянии обеспечить необходимую доступность и надежность. В экстремально сложных системах с повышенными требованиями к безотказности возможно также использование схемы репликации "несколько главных серверов". В slapd включена поддержка LDAP Sync-репликации.

Прокси-кэширование: slapd может быть сконфигурирован в качестве кэширующего прокси-сервера LDAP.

Настраиваемость: slapd может быть очень гибко и разнообразно настраиваться посредством одного единственного конфигурационного файла, который позволяет Вам изменить всё, что Вам только захочется изменить. Опции конфигурации имеют разумные значения по умолчанию, чтобы максимально облегчить Ваш труд. Конфигурация также может быть произведена динамически посредством самого LDAP, что значительно повышает управляемость.

19. Обслуживание

Системное администрирование - это и есть обслуживание; таким образом, наши рассуждения о том, как правильно обслуживать системы OpenLDAP, вполне закономерны.

Стратегия резервного копирования во многом определяется количеством изменений базы данных, а также тем, насколько большую часть этих изменений администратор готов потерять в случае катастрофического краха системы. Существует два основных подхода:

1. Резервное копирование самой базы данных Berkeley и периодическое резервное копирование файлов журналов транзакций:

Berkeley DB ведёт журналы транзакций, которые могут быть использованы для реконструкции изменений, начиная с заданной точки во времени. Например, если администратора не устраивает потеря изменений больше чем за один час, он может останавливать сервер в ночное время, копировать файлы базы данных Berkeley в надёжное место, и вновь запускать сервер. Затем ежечасно он может принудительно вызывать сброс базы данных в контрольной точке, собирать файлы журнала, созданные за последний час, и копировать их в надёжной место. С помощью инструмента db_recover можно, на основании собранных файлов журнала в сочетании с предыдущей резервной копией базы данных, реконструировать базу данных на момент последнего сбора файлов журнала. Этот подход обеспечивает хорошую сохранность данных с минимальными затратами дискового пространства.

2. Периодический запуск slapcat и резервное копирование LDIF-файла:

Slapcat может быть запущен во время работы slapd. Однако, есть риск возникновения нарушений целостности базы данных, причём не с точки зрения slapd, а с точки зрения приложений, использующих LDAP. Например, если пополняющее каталог приложение выполняет задачи, состоящие из нескольких операций LDAP, и slapcat выполнялся одновременно с этими операциями, то могут произойти нарушения целостности в базе данных LDAP с точки зрения этого приложения и приложений, зависящих от него. Следовательно, нужно убедиться, чтобы подобное не происходило. Один из путей решения - перевод базы данных в режим только для чтения на время выполнения slapcat. Другой недостаток этого подхода состоит в том, что созданные файлы LDIF могут быть довольно большими и накопление ежедневных резервных копий может занять значительный объём дискового пространства.

Можно использовать slapcat(8) для создания отдельных файлов LDIF для каждой из Ваших баз данных back-bdb или back-hdb.

slapcat -f slapd.conf -b "dc=example,dc=com"

Для back-bdb и back-hdb данная команда может быть выполнена при запущенном slapd(8).

Дополнительная информация о резервном копировании Berkeley DB, включая db_recover и другое, будет позже.

Файлы журнала Berkeley DB имеют тенденцию разрастаться, и администратору приходится что-то с этим делать. Данная процедура известна как архивирование или ротация файлов журнала.

Примечание: Реальная ротация файлов журнала производится механизмом Berkeley DB.

Журналы текущих транзакций должны сохраняться в файлах для того, чтобы база данных могла быть восстановлена в случае сбоя приложения. Администраторы могут изменить ограничения на размер одного файла журнала (по умолчанию 10MB), и настроить автоматическое удаление старых файлов журнала путём установки окружения базы данных (смотрите ниже). Причиной того, что Berkeley DB по умолчанию никогда не удаляет никаких файлов журнала, является то, что администратор может захотеть сделать резервные копии файлов журнала перед удалением, чтобы была возможность восстановления базы данных даже после катастрофического отказа, такого, как повреждение файловой системы.

Имена файлов журнала - log.XXXXXXXXXX (X - это цифра). По умолчанию файлы журнала размещаются в директории с базой данных. Инструмент db_archive знает, какие файлы журнала используются в текущих транзакциях, а какие нет. Администраторы могут копировать неиспользуемые файлы в надёжное место и удалять их. Чтобы они удалялись автоматически, поместите директиву set_flags DB_LOG_AUTOREMOVE в файл DB_CONFIG.

Примечание: Если файлы журнала удаляются автоматически, восстановление после катастрофического сбоя скорее всего будет невозможно.

Файлы с именами __db.001, __db.002 и т.д. - это просто разделяемые участки памяти (или что-либо ещё). Это НЕ ЖУРНАЛЫ, и они должны быть оставлены в покое. Не переживайте за них, они не разрастаются так, как файлы журналов.

Чтобы понять, как работает интерфейс db_archive, изучите главу 9 руководства Berkeley DB. В частности, рекомендуется ознакомиться со следующими подглавами:

Продвинутые инсталляции могут использовать специальные установки окружения для тонкой настройки некоторых опций Berkeley DB (изменения ограничения размера файлов журнала и т.п.). Это может быть сделано с помощью файла DB_CONFIG. Этот волшебный файл может быть создан в директории с базой данных механизма манипуляции данными BDB, определённой в slapd.conf(5). Более подробную информацию об этом файле можно найти в главе, называемой 'File', руководства Berkeley DB. Конкретные директивы можно найти в интерфейсе C, ищите вызовы DB_ENV->set_XXXX .

Примечание: опции, задаваемые в файле

DB_CONFIG, переопределяют опции, заданные в OpenLDAP. Используйте их с большой осторожностью. Если Вы не знаете, что делают эти опции, не используйте их.

Применяя DB_CONFIG, можно получить следующие преимущества:

- размещение файлов с данными и файлов журнала на разных носителях (дисках) для повышения производительности и/или надёжности;

- тонкая настройка некоторых специфических опций (таких, как размеры разделяемых участков памяти);

- настройка ограничений размера файлов журнала (перед тем, как это делать, прочитайте, пожалуйста, главу 'Log file limits' руководства Berkeley DB).

Для выяснения передовой практики резервного копирования BDB настоятельно рекомендуется полностью прочитать главу 9 руководства Berkeley DB: 'Berkeley DB Transactional Data Store Applications' ('Приложения хранения данных с транзакциями Berkeley DB'). Эта глава состоит из набора маленьких страниц с примерами на языке C. Люди, далёкие от программирования, могут пропустить эти примеры без потери необходимых знаний.

Если Вы поместили в slapd.conf "checkpoint 1024 5" (то есть, срабатывание контрольной точки после 1024Kb или 5 минут), это не означает, что контрольная точка будет срабатывать каждые пять минут, как Вы могли бы подумать. Howard дал следующие пояснения:

'В OpenLDAP 2.1 и 2.2 директива checkpoint работает следующим образом - *если была операция записи* и с момента срабатывания последней контрольной точки прошло более чем <check> минут, выполняется срабатывание контрольной точки. Если после записи прошло более чем <check> минут без выполнения какой-либо другой операции записи, срабатывание контрольной точки не выполняется; таким образом, существует возможность потерять последнюю произошедшую операцию записи'.

Другими словами, операция записи, произошедшая менее чем через "check" минут после последнего срабатывания контрольной точки, не будет сброшена на диск в контрольной точке, пока следующая операция записи не произойдёт более чем через "check" минут после последнего срабатывания контрольной точки.

В версии 2.3 это было изменено таким образом, чтобы срабатывание действительно происходило так часто, как оно настроено; вариант решения для предыдущих версий - выполнять "db_checkpoint" из cron так часто, как это требуется, скажем, каждые 5 минут.

В зависимости от типа развёртывания Вашего каталога, простейшие шаги, которые необходимо выполнить для миграции между версиями или обновления, могут быть такими:

- Перед началом процедуры остановите сервер текущей версии;

- Экспортируйте данные каталога с помощью slapcat;

- Очистите текущую директорию с данными (/usr/local/var/openldap-data/), оставив DB_CONFIG на месте;

- Выполните обновление программного обеспечения;

- Импортируйте экспортированные данные обратно в каталог с помощью slapadd;

- Запустите сервер.

Очевидно, это не совсем подходит при сложных типах развёртываний, таких как Режим зеркала или Разнонаправленная репликация с несколькими главными серверами, в таких случаях может помочь изучение предыдущих разделов. Кроме того, Вы всегда можете воспользоваться коммерческой поддержкой или поддержкой сообщества. Также посмотрите раздел Устранение неполадок.

20. Мониторинг

slapd(8) поддерживает опциональный интерфейс мониторинга LDAP, который можно использовать для получения информации о текущем состоянии Вашего экземпляра slapd. Например, данный интерфейс позволит определить, сколько клиентов в настоящий момент подключено к серверу. Информация мониторинга предоставляется с помощью специального механизма манипуляции данными monitor, для которого существует man-страница slapd-monitor(5).

При включенном интерфейсе мониторинга для доступа к информации, предоставляемой механизмом манипуляции данными monitor, можно использовать клиенты LDAP. На данную информацию может налагаться контроль доступа и другие виды контроля.

Во включенном состоянии механизм monitor в ответ на поисковые запросы к поддереву cn=Monitor динамически создаёт и возвращает объекты. Каждый объект содержит информацию о конкретном аспекте сервера. Эта информация содержится в комбинации пользовательских и операционных атрибутов. Доступ к данной информации можно осуществить с помощью ldapsearch(1), любого LDAP-браузера общего назначения или с помощью специализированных инструментов мониторинга. В подразделе Доступ к информации мониторинга дано краткое руководство по использованию ldapsearch(1) для доступа к информации мониторинга, а в подразделе Информация мониторинга детально описывается информационная база мониторинга и её организация.

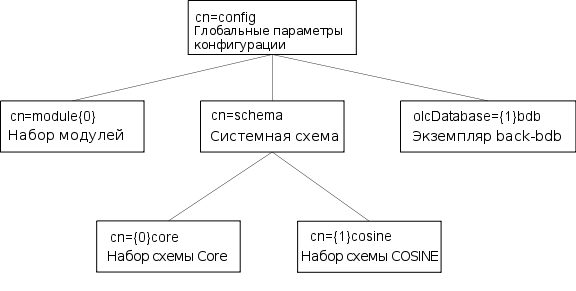

Хотя поддержка механизма манипуляции данными monitor включена в сборку slapd(8) по умолчанию, для её активации требуется произвести некоторые настройки. Это может быть сделано как при использовании cn=config, так и при использовании slapd.conf(5). Первый вариант обсуждается в подразделе Настройка мониторинга при использовании cn=config(5) этого раздела. Второй вариант - в подразделе Настройка мониторинга при использовании slapd.conf(5) этого раздела. В этих подразделах подразумевается, что механизм monitor вкомпилирован в slapd (то есть при запуске configure была указана опция --enable-monitor=yes, что является значением по умолчанию). Если же механизм monitor был собран как модуль (то есть при запуске configure была указана опция --enable-monitor=mod), данный модуль должен быть загружен. Загрузка модулей обсуждается в разделах Настройка slapd и Конфигурационный файл slapd.

Этот раздел еще не написан.

Настройка поддержки мониторинга LDAP через slapd.conf(5) достаточно проста.

Во-первых, убедитесь, что файл набора схемы core.schema подключен в Вашем файле slapd.conf(5). Это требуется для механизма манипуляции данными monitor.

Во-вторых, инициализируйте monitor backend добавлением директивы database monitor ниже Ваших существующих секций баз данных. Например:

database monitor

Наконец, добавьте дополнительные глобальные директивы или директивы базы данных по мере необходимости.

Как и большинство других баз данных, базы данных механизма манипуляции данными monitor подлежат контролю доступа и другим видам административного контроля slapd(8). Поскольку некоторую часть информации мониторинга нежелательно выносить на всеобщее обозрение, в общем случае рекомендуется предоставить доступ к cn=monitor только администраторам каталога и их уполномоченным по мониторингу. Добавление директивы access непосредственно за директивой database monitor - простой и эффективный подход для управления доступом. Например, добавление следующей директивы access непосредственно за директивой database monitor ограничивает доступ всем, за исключением указанного менеджера каталога.

access to *

by dn.exact="cn=Manager,dc=example,dc=com

by * none

Дополнительную информацию по настройке контроля доступа в slapd(8) можно найти в подразделе Директива access раздела Конфигурационный файл slapd и в man-странице slapd.access(5).

После перезапуска slapd(8) Вы можете приступить к изучению информации мониторинга, представленной в cn=Monitor, как описано в подразделе Доступ к информации мониторинга данного раздела.

Можно убедиться в том, что slapd(8) правильно настроен на предоставление информации мониторинга, попытавшись прочитать объект cn=monitor. Например, если следующая команда ldapsearch(1) возвратит объект cn=monitor (без атрибутов, как и было запрошено), значит всё работает.

ldapsearch -x -D 'cn=Manager,dc=example,dc=com' -W \

-b 'cn=Monitor' -s base 1.1

Обратите внимание, что в отличие от баз данных механизмов манипуляции данными общего назначения, в данном случае суффикс базы данных назначен жёстко. Это всегда cn=Monitor. Поэтому не нужно указывать директиву suffix. Кроме того, механизм monitor не может быть инициирован несколько раз. Поэтому в конфигурации сервера может быть только одно (или ноль) вхождений database monitor.

Как уже было сказано, во включенном состоянии механизм monitor динамически создаёт и возвращает объекты в ответ на поисковый запрос к поддереву cn=Monitor. Каждый объект содержит информацию о конкретном аспекте сервера. Эта информация содержится в комбинации пользовательских и операционных атрибутов. Доступ к данной информации можно осуществить с помощью ldapsearch(1), любого LDAP-браузера общего назначения или с помощью специализированных инструментов мониторинга.

Этот раздел содержит краткое руководство по использованию ldapsearch(1) для доступа к информации мониторинга.

Для просмотра какого-либо конкретного объекта мониторинга нужно выполнить операцию поиска данного объекта с диапазоном baseObject и фильтром (objectClass=*). Поскольку информация мониторинга содержится в комбинации пользовательских и операционных атрибутов, требуется запросить все пользовательские ('*') и все операционные ('+') атрибуты. Например, чтобы прочитать сам объект cn=Monitor, выполните такую команду ldapsearch(1) (с изменениями в соответствии с Вашей конфигурацией):

ldapsearch -x -D 'cn=Manager,dc=example,dc=com' -W \

-b 'cn=Monitor' -s base '(objectClass=*)' '*' '+'

При запуске на Вашем сервере такая команда выдаст что-то вроде этого:

dn: cn=Monitor

objectClass: monitorServer

structuralObjectClass: monitorServer

cn: Monitor

creatorsName:

modifiersName:

createTimestamp: 20061208223558Z

modifyTimestamp: 20061208223558Z

description: This subtree contains monitoring/managing objects.

description: This object contains information about this server.

description: Most of the information is held in operational attributes, which

must be explicitly requested.

monitoredInfo: OpenLDAP: slapd 2.4 (Dec 7 2006 17:30:29)

entryDN: cn=Monitor

subschemaSubentry: cn=Subschema

hasSubordinates: TRUE

Если в данный момент Вас не интересуют сразу все атрибуты, можно уменьшить их число, указав при запросе, какие атрибуты должны быть возвращены. Например, вместо вывода всех пользовательских и операционных атрибутов, можно запросить все атрибуты, разрешённые объектным классом monitorServer (@monitorServer):

ldapsearch -x -D 'cn=Manager,dc=example,dc=com' -W \

-b 'cn=Monitor' -s base '(objectClass=*)' '@monitorServer'

Это ограничит вывод следующими строками:

dn: cn=Monitor

objectClass: monitorServer

cn: Monitor

description: This subtree contains monitoring/managing objects.

description: This object contains information about this server.

description: Most of the information is held in operational attributes, which

must be explicitly requested.

monitoredInfo: OpenLDAP: slapd 2.X (Dec 7 2006 17:30:29)

Чтобы вернуть имена всех объектов мониторинга, нужно выполнить поиск cn=Monitor с диапазоном sub и фильтром (objectClass=*) и запросить, чтобы атрибуты не возвращались (1.1):

ldapsearch -x -D 'cn=Manager,dc=example,dc=com' -W -b 'cn=Monitor' -s sub 1.1

При выполнении этой команды Вы обнаружите, что в поддереве cn=Monitor есть много объектов. В следующем подразделе описано несколько объектов мониторинга, к которым обычно осуществляется доступ.

Механизм манипуляции данными monitor предоставляет огромное количество полезной для мониторинга slapd(8) информации, содержащейся в наборе объектов мониторинга. Каждый объект содержит информацию о конкретных аспектах сервера, таких как механизмы манипуляции данными, соединения или потоки. Некоторые объекты служат контейнерами для других объектов и используются для создания иерархии объектов.

Корневой объект в этой иерархии - cn=Monitor. Хотя этот объект в первую очередь служит контейнером для других объектов, большинство из которых также являются контейнерами, он содержит информацию о данном сервере. В частности, он предоставляет информацию о версии slapd(8). Например:

dn: cn=Monitor

monitoredInfo: OpenLDAP: slapd 2.X (Dec 7 2006 17:30:29)

Примечание: Примеры в данном подразделе (и его подразделах) были обрезаны, чтобы показать только ключевую информацию.

Сам объект cn=Backends,cn=Monitor предоставляет список доступных механизмов манипуляции данными. В этот список входят как вкомпилированные, так и загружаемые в виде модулей механизмы манипуляции данными. Например:

dn: cn=Backends,cn=Monitor

monitoredInfo: config

monitoredInfo: ldif

monitoredInfo: monitor

monitoredInfo: bdb

monitoredInfo: hdb

В данном примере доступны механизмы config, ldif, monitor, bdb и hdb.

Объект cn=Backends,cn=Monitor также является контейнером для объектов доступных механизмов манипуляции данными. Каждый объект доступного механизма содержит информацию о конкретном объекте механизма манипуляции данными. Например:

dn: cn=Backend 0,cn=Backends,cn=Monitor

monitoredInfo: config

monitorRuntimeConfig: TRUE

supportedControl: 2.16.840.1.113730.3.4.2

seeAlso: cn=Database 0,cn=Databases,cn=Monitor

dn: cn=Backend 1,cn=Backends,cn=Monitor

monitoredInfo: ldif

monitorRuntimeConfig: TRUE

supportedControl: 2.16.840.1.113730.3.4.2

dn: cn=Backend 2,cn=Backends,cn=Monitor

monitoredInfo: monitor

monitorRuntimeConfig: TRUE

supportedControl: 2.16.840.1.113730.3.4.2

seeAlso: cn=Database 2,cn=Databases,cn=Monitor

dn: cn=Backend 3,cn=Backends,cn=Monitor

monitoredInfo: bdb

monitorRuntimeConfig: TRUE

supportedControl: 1.3.6.1.1.12

supportedControl: 2.16.840.1.113730.3.4.2

supportedControl: 1.3.6.1.4.1.4203.666.5.2

supportedControl: 1.2.840.113556.1.4.319

supportedControl: 1.3.6.1.1.13.1

supportedControl: 1.3.6.1.1.13.2

supportedControl: 1.3.6.1.4.1.4203.1.10.1

supportedControl: 1.2.840.113556.1.4.1413

supportedControl: 1.3.6.1.4.1.4203.666.11.7.2

seeAlso: cn=Database 1,cn=Databases,cn=Monitor

dn: cn=Backend 4,cn=Backends,cn=Monitor

monitoredInfo: hdb

monitorRuntimeConfig: TRUE

supportedControl: 1.3.6.1.1.12

supportedControl: 2.16.840.1.113730.3.4.2

supportedControl: 1.3.6.1.4.1.4203.666.5.2

supportedControl: 1.2.840.113556.1.4.319

supportedControl: 1.3.6.1.1.13.1

supportedControl: 1.3.6.1.1.13.2

supportedControl: 1.3.6.1.4.1.4203.1.10.1

supportedControl: 1.2.840.113556.1.4.1413

supportedControl: 1.3.6.1.4.1.4203.666.11.7.2

Для каждого из этих объектов атрибут monitorInfo указывает, сведения о каком механизме манипуляции данными содержится в данном объекте. Например, объект cn=Backend 3,cn=Backends,cn=Monitor в данном примере содержит информацию о механизме bdb.

| Атрибут | Описание |

| monitoredInfo | название механизма манипуляции данными |

| supportedControl | поддерживаемые расширения элементов управления LDAP |

| seeAlso | Объекты базы данных, являющиеся экземплярами этого механизма манипуляции данными |

Основная запись пуста; она должна содержать некоторые статистические данные о количестве соединений.

Динамические дочерние записи создаются для каждого открытого соединения и содержат статистические данные по активности этого соединения (формат будет подробно описан позже). Существуют две специальные дочерние записи, показывающие соответственно общее количество соединений и количество текущих соединений.

Пример:

Всего соединений:

dn: cn=Total,cn=Connections,cn=Monitor

structuralObjectClass: monitorCounterObject

monitorCounter: 4

entryDN: cn=Total,cn=Connections,cn=Monitor

subschemaSubentry: cn=Subschema

hasSubordinates: FALSE

Текущие соединения:

dn: cn=Current,cn=Connections,cn=Monitor

structuralObjectClass: monitorCounterObject

monitorCounter: 2

entryDN: cn=Current,cn=Connections,cn=Monitor

subschemaSubentry: cn=Subschema

hasSubordinates: FALSE

Основная запись содержит контексты именования всех настроенных баз данных; дочерние записи содержат тип и контекст именования для каждой отдельной базы данных.

Пример:

dn: cn=Database 2,cn=Databases,cn=Monitor

structuralObjectClass: monitoredObject

monitoredInfo: monitor

monitorIsShadow: FALSE

monitorContext: cn=Monitor

readOnly: FALSE

entryDN: cn=Database 2,cn=Databases,cn=Monitor

subschemaSubentry: cn=Subschema

hasSubordinates: FALSE

Содержит описание интерфейсов, на которых сервер в данный момент ожидает соединения:

dn: cn=Listener 0,cn=Listeners,cn=Monitor

structuralObjectClass: monitoredObject

monitorConnectionLocalAddress: IP=0.0.0.0:389

entryDN: cn=Listener 0,cn=Listeners,cn=Monitor

subschemaSubentry: cn=Subschema

hasSubordinates: FALSE

Содержит активные в настоящее время элементы журнала. Подсистема Log позволяет пользователям выполнять операции модификации атрибута description, значения которого ДОЛЖНЫ быть из списка допустимых уровней журналирования:

Trace

Packets

Args

Conns

BER

Filter

Config

ACL

Stats

Stats2

Shell

Parse

Sync

Эти значения могут быть добавлены, заменены или удалены; они влияют на то, какие сообщения будут посылаться системе syslog. Для разных модулей могут задаваться разные настройки.

Показывает некоторые статистические данные по операциям, выполняемым сервером:

Initiated

Completed

для каждого типа операций, а именно:

Bind

Unbind

Add

Delete

Modrdn

Modify

Compare

Search

Abandon

Extended

Для разных типов операций выходные данные отличаются друг от друга, поэтому примеры тут не приводятся. Попробуйте сделать запросы самостоятельно по инструкциям из подраздела Доступ к информации мониторинга.

Основная запись содержит типы наложений, доступных во время исполнения; дочерние записи для каждого наложения содержат тип наложения.

Также в основной записи могут содержаться загруженные модули, если включена поддержка динамических наложений:

# Overlays, Monitor

dn: cn=Overlays,cn=Monitor

structuralObjectClass: monitorContainer

monitoredInfo: syncprov

monitoredInfo: accesslog

monitoredInfo: glue

entryDN: cn=Overlays,cn=Monitor

subschemaSubentry: cn=Subschema

hasSubordinates: TRUE

В настоящий момент запись пуста.

Показывает некоторую статистику по данным, отправляемым сервером:

Bytes

PDU

Entries

Referrals

Пример:

# Entries, Statistics, Monitor

dn: cn=Entries,cn=Statistics,cn=Monitor

structuralObjectClass: monitorCounterObject

monitorCounter: 612248

entryDN: cn=Entries,cn=Statistics,cn=Monitor

subschemaSubentry: cn=Subschema

hasSubordinates: FALSE

Содержит максимальное количество потоков, включенных во время запуска, и текущую загруженность.

Пример:

# Max, Threads, Monitor

dn: cn=Max,cn=Threads,cn=Monitor

structuralObjectClass: monitoredObject

monitoredInfo: 16

entryDN: cn=Max,cn=Threads,cn=Monitor

subschemaSubentry: cn=Subschema

hasSubordinates: FALSE

Содержит две дочерние записи со временем запуска сервера и текущим временем сервера.

Пример:

Время запуска:

dn: cn=Start,cn=Time,cn=Monitor

structuralObjectClass: monitoredObject

monitorTimestamp: 20061205124040Z

entryDN: cn=Start,cn=Time,cn=Monitor

subschemaSubentry: cn=Subschema

hasSubordinates: FALSE

Текущее время:

dn: cn=Current,cn=Time,cn=Monitor

structuralObjectClass: monitoredObject

monitorTimestamp: 20061207120624Z

entryDN: cn=Current,cn=Time,cn=Monitor

subschemaSubentry: cn=Subschema

hasSubordinates: FALSE

В настоящий момент запись пуста.

Содержит число текущих ожидающих обработки запросов.

Пример:

Ожидающие обработки запросы на чтение:

dn: cn=Read,cn=Waiters,cn=Monitor

structuralObjectClass: monitorCounterObject

monitorCounter: 7

entryDN: cn=Read,cn=Waiters,cn=Monitor

subschemaSubentry: cn=Subschema

hasSubordinates: FALSE

Ожидающие обработки запросы на запись:

dn: cn=Write,cn=Waiters,cn=Monitor

structuralObjectClass: monitorCounterObject

monitorCounter: 0

entryDN: cn=Write,cn=Waiters,cn=Monitor

subschemaSubentry: cn=Subschema

hasSubordinates: FALSE

Сюда следует добавить новые позиции мониторинга, их описание, ссылки на man-страницы и примеры выходных данных.

17. Построение распределённой службы каталогов

Во многих системах достаточно запустить один или несколько slapd(8), содержащих полное поддерево данных. Однако часто бывает желательно, чтобы один slapd ссылался на другие службы каталогов, обслуживающие определённую часть дерева (эти службы также могут использовать slapd, а могут и не использовать).

slapd поддерживает взаимодействие с такими службами с помощью сведений о нижестоящих и вышестоящих частях дерева. Сведения о нижестоящих частях дерева хранятся в объектах referral (RFC3296).

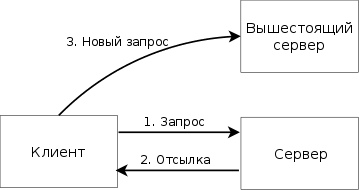

Сведения о нижестоящих частях дерева нужны для организации делегирования поддерева каталога. Они хранятся в самом каталоге в специальном объекте referral, который располагается в точке делегирования. Точнее объект referral выступает в качестве точки делегирования, склеивающей две службы друг с другом. Такой механизм позволяет строить иерархические службы каталогов.

Объект referral имеет структурный объектный класс referral и то же самое уникальное имя (Distinguished Name), что и делегируемое поддерево. Как правило, объект referral также будет иметь вспомогательный объектный класс extensibleObject. Это позволит записи хранить соответствующие значения относительного уникального имени (Relative Distinguished Name). Лучше всего продемонстрировать это на примере.

Если сервер a.example.net содержит дерево dc=example,dc=net и собирается делегировать поддерево dc=subtree,dc=example,dc=net другому серверу b.example.net, то на сервере a.example.net нужно добавить следующий именованный объект referral:

dn: dc=subtree,dc=example,dc=net

objectClass: referral

objectClass: extensibleObject

dc: subtree

ref: ldap://b.example.net/dc=subtree,dc=example,dc=net

Данный сервер использует эту информацию для генерации отсылок и продолжения поиска на нижестоящих серверах.

Для тех, кто знаком с X.500, именованный объект referral имеет сходство со сведениями о ссылках X.500, содержащимися в subr DSE.

Сведения о вышестоящих частях дерева могут быть указаны с помощью директивы referral, значение которой - список URI, ссылающихся на вышестоящие службы каталогов. Если у какого-либо сервера нет непосредственного вышестоящего сервера (как у a.example.net из примера выше), он может быть настроен на использование службы каталогов с глобальными сведениями, такой, как OpenLDAP Root Service (http://www.openldap.org/faq/index.cgi?file=393).

referral ldap://root.openldap.org/

Однако, поскольку a.example.net - непосредственно вышестоящий сервер для b.example.net, нужно сконфигурировать b.example.net следующим образом:

referral ldap://a.example.net/

Сервер использует эту информацию, чтобы генерировать отсылки для операций, производимых над записями, не входящими в пространство имён, содержащееся на этом сервере или нижестоящих к нему серверах.

Для тех, кто знаком с X.500, данное использование атрибута ref имеет сходство со сведениями о ссылках X.500, содержащимися в Supr DSE.

Как правило, добавление, изменение и удаление объектов referral выполняется с помощью ldapmodify(1) или подобных инструментов, поддерживающих элемент управления ManageDsaIT. Элемент управления ManageDsaIT сообщает серверу, что Вы будете производить манипуляции с объектом referral как с обычной записью. В этом случае сервер не будет возвращать отсылку в ответ на запросы получения или обновления объектов referral.

Не нужно указывать элемент управления ManageDsaIT при управлении обычными записями.

Параметр -M утилиты ldapmodify(1) (или другой) включает ManageDsaIT. Например:

ldapmodify -M -f referral.ldif -x -D "cn=Manager,dc=example,dc=net" -W

или с ldapsearch(1):

ldapsearch -M -b "dc=example,dc=net" -x "(objectclass=referral)" '*' ref

Примечание: атрибут

ref является операционным и должен быть явно запрошен, если требуется его наличие в результатах поиска.

Примечание: использование отсылок для построения распределённой службы каталогов - чрезвычайно грубый метод, плохо поддерживаемый обычными клиентами. Если существующий каталог уже построен с использованием отсылок, применение наложения

сцепления для сокрытия отсылок позволит значительно повысить удобство работы с таким каталогом. Лучшим подходом будет использование в конфигурациях с

нижестоящими поддеревьями явно заданных локальных и прокси баз данных, обеспечивающих цельное представление распределённого каталога.

Примечание: как правило, операции LDAP, даже поиски по поддереву, получают доступ только к одной базе данных. Это можно изменить путём склеивания баз данных друг с другом с помощью ключевого слова

subordinate/

olcSubordinate. Подробности смотрите в

slapd.conf(5) и

slapd-config(5).

18. Репликация

Реплицируемая служба каталогов — фундаментальное требование для развёртывания устойчивой информационно-вычислительной системы уровня предприятия.

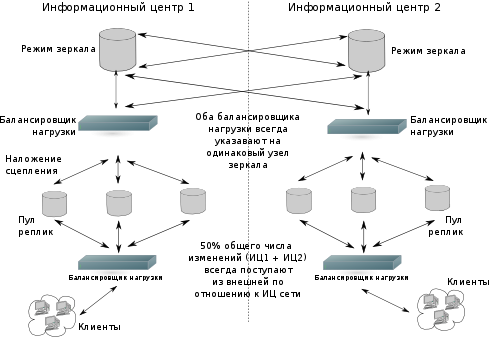

В OpenLDAP есть различные варианты настройки для создания реплицируемой службы каталогов. В предыдущих версиях репликация описывалась в терминах основного (master) сервера и некоторого количества подчинённых (slave) серверов. На основном сервере было разрешено выполнять операции обновления каталога, инициируемые любым клиентом, а на подчинённом было разрешено выполнять операции обновления каталога, инициируемые только единственным главным сервером. Структура репликации была жёстко определена, и конкретный сервер службы каталогов мог выполнять только одну роль: либо главного, либо подчинённого.

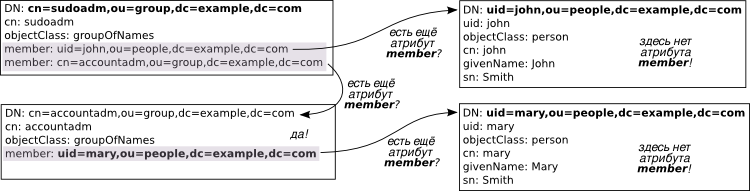

Поскольку сейчас OpenLDAP поддерживает разнообразные варианты топологий репликации, эти устаревшие термины заменены на поставщика (provider) и потребителя (consumer): поставщик реплицирует обновления каталога потребителям; потребители получают реплицируемые обновления от поставщиков. В отличие от жёстко определённых отношений основной/подчинённый, роли поставщика/потребителя довольно расплывчаты: реплицируемые обновления, полученные потребителем, могут быть далее распространены от этого потребителя на другие серверы, таким образом потребитель может также выступать одновременно и в качестве поставщика. Кроме того, потребителю не обязательно быть реальным сервером LDAP; это может быть и LDAP-клиент.

В следующих подразделах описывается технология репликации и обсуждаются различные доступные варианты настройки репликации.

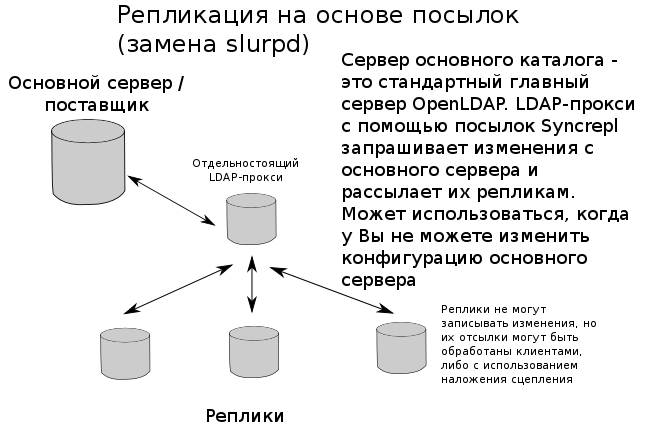

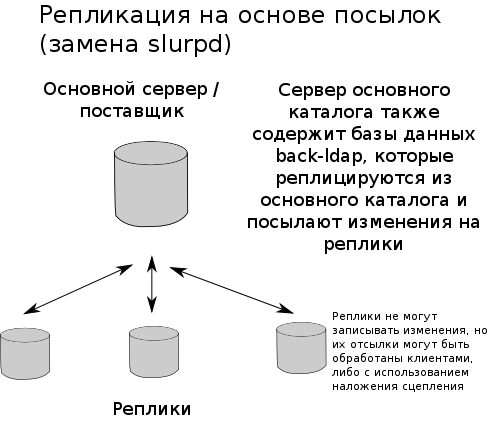

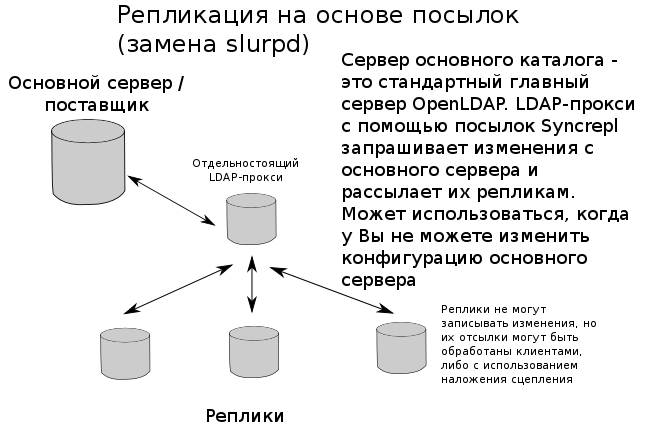

Механизм репликации на основе LDAP Sync, коротко syncrepl, — это механизм репликации на стороне потребителя, позволяющий LDAP-серверу-потребителю поддерживать теневую копию фрагмента DIT. Механизм syncrepl исполняется на стороне потребителя как один из потоков slapd(8). Он создаёт и поддерживает потребительскую реплику путём соединения с поставщиком репликаций для выполнения начальной загрузки содержимого DIT, а затем либо выполнения периодического опроса содержимого DIT поставщика, либо ожидания посылки ему обновлений по мере изменения этого содержимого.

Syncrepl использует LDAP Content Synchronization protocol (протокол синхронизации содержимого LDAP), или коротко LDAP Sync, в качестве протокола синхронизации реплик. LDAP Sync реализует динамическую репликацию с отслеживанием состояния, поддерживающую синхронизацию как на основе запроса (pull-based), так и на основе посылок (push-based), и не требующую использования хранилища истории операций. В репликации на основе запроса потребитель периодически запрашивает обновления у поставщика. В репликации на основе посылок потребитель ждёт прихода обновлений, которые посылает ему поставщик сразу же после изменения содержимого своего каталога. Поскольку протокол не требует наличия хранилища истории операций, поставщику не нужно вести каких-либо журналов полученных им обновлений (обратите внимание на то, что механизм syncrepl является расширяемым и в будущем возможна поддержка дополнительных протоколов репликации).

Syncrepl отслеживает статус реплицируемого содержимого путём поддержания и обмена синхронизационными куки. Поскольку и syncrepl-потребитель и поставщик поддерживают статус содержимого своих каталогов, потребитель может опрашивать содержимое каталога поставщика для выполнения инкрементной синхронизации, то есть запрашивая записи, необходимые для приведения реплики потребителя в соответствие с содержимым каталога поставщика. Syncrepl также предоставляет удобное управление репликами путём сохранения статуса реплики. Реплика потребителя может быть построена из резервной копии на стороне потребителя или на стороне поставщика при любом статусе синхронизации. Syncrepl может автоматически синхронизировать реплику потребителя в соответствии с текущим содержимым каталога поставщика.

Syncrepl поддерживает синхронизацию как на основе запросов, так и на основе посылок. В его базовом режиме синхронизации refreshOnly (только обновление), поставщик использует синхронизацию на основе запросов, не требующей отслеживания серверов-потребителей и хранения истории операций. Информация, которая нужна поставщику для обработки периодических запросов на проверку содержимого каталога, находится в синхронизационных куки самих запросов. Для оптимизации синхронизации на основе запросов, syncrepl использует фазу наличия (present phase) и фазу удаления (delete phase) протокола LDAP Sync, вместо того, чтобы возвращаться к частым полным перезагрузкам содержимого каталога. Для дальнейшей оптимизации синхронизации на основе запросов поставщик может вести журнал в рамках сессии в качестве хранилища истории операций. В режиме синхронизации refreshAndPersist (обновление и непрерывность) поставщик использует синхронизацию на основе посылок. Поставщик отслеживает серверы-потребители, запросившие непрерывно-действующий поиск, и посылает им необходимые обновления по мере изменения реплицируемого содержимого каталога поставщика.

При использовании syncrepl, сервер-потребитель может создать реплику без изменения конфигурации сервера-поставщика и без его перезапуска, если сервер-потребитель имеет соответствующие привилегии доступа к реплицируемому фрагменту DIT. Сервер-потребитель также может прекратить репликацию без необходимости внесения изменений и перезапуска на стороне поставщика.

Syncrepl поддерживает частичные, разреженные и дробные репликации. Фрагмент теневого DIT определяется общими критериями поиска, состоящими из базы, диапазона, фильтра и списка атрибутов. Для идентификации в процессе соединений syncrepl, на реплицируемое содержимое каталога также требуется назначать привилегии доступа.

Протокол LDAP Sync позволяет клиенту поддерживать синхронизированную копию фрагмента DIT. Операции LDAP Sync определяются как набор элементов управления и других элементов протокола, расширяющих поисковые операции LDAP. В этом подразделе даётся очень краткое введение в протокол синхронизации содержимого LDAP. Полное описание в RFC4533.

Протокол LDAP Sync поддерживает как опросы изменений, так и прослушивание посылок изменений путём определения двух соответствующих операций синхронизации: refreshOnly и refreshAndPersist. Опросы осуществляются с помощью операции refreshOnly. Потребитель опрашивает поставщика с использованием поисковых запросов LDAP с приложением к ним элементов управления LDAP Sync. Копия потребителя будет синхронизирована с копией поставщика на момент выполнения опроса с использованием информации, возвращённой в результате поиска. Когда поставщик заканчивает операцию поиска, он возвращает SearchResultDone в конце результатов поиска, как и при выполнении нормального поиска. Прослушивание осуществляется с помощью операции refreshAndPersist. Как следует из названия, оно начинается с поиска, как и refreshOnly. Вместо того, чтобы закончить поиск после возврата всех записей, соответствующих в настоящий момент критериям поиска, синхронизационный поиск продолжает непрерывно выполняться на стороне поставщика. Последующие обновления синхронизируемого содержимого каталога на стороне поставщика вызывают дополнительные посылки потребителю обновлённых записей.

Операция refreshOnly и стадия refresh операции refreshAndPersist могут быть представлены с помощью фазы наличия и фазы удаления.

В фазе наличия поставщик посылает потребителю записи, обновлённые после последней синхронизации, попадающие в поисковый диапазон. Поставщик отправляет все запрошенные атрибуты обновлённой записи, независимо от того, были ли они изменены, или нет. Для каждой неизменённой записи, попавшей в поисковый диапазон, поставщик отправляет сообщение наличия, состоящее только из имени записи и элемент управления синхронизации, определяющий состояние наличия. Сообщение наличия не содержит каких-либо атрибутов записи. После получения всех обновлённых записей, и записей, находящихся в наличии, потребитель может соответствующим образом определить новую копию своего каталога путём добавления записей, добавленных на стороне поставщика, заменой записей, изменённых на стороне поставщика, и удалением записей, которые не были обновлены и не были указаны, как находящиеся в наличии, на стороне поставщика.

В фазе удаления передача обновлённых записей происходит также, как и в фазе наличия. Поставщик посылает все запрашиваемые атрибуты записей из заданного поискового диапазона, которые были обновлены с момента последней синхронизации с потребителем. Однако, в фазе удаления поставщик, вместо того, чтобы посылать сообщения наличия, посылает сообщение об удалении для каждой записи из заданного поискового диапазона, которая была удалена. Сообщение об удалении состоит только из имени записи и элемента управления синхронизации, определяющего состояние удаления. Новая копия каталога потребителя будет определена путём добавления, модификации и удаления записей в соответствии с элементами управления синхронизации, вложенными в сообщение SearchResultEntry.

Поставщик LDAP Sync может использовать фазу удаления в случае, если он ведёт хранилище истории операций, и может определить, какие записи стали отличными от копии потребителя со времени последней синхронизации. Если поставщик не ведёт никакого хранилища истории операций и не может с его помощью определить ставшие различными записи, либо хранилище не содержит достаточного количества операций с соответствующими сроками давности, чтобы можно было восстановить копию потребителя с момента последней синхронизации, поставщик должен использовать фазу наличия. Тем не менее, использование фазы наличия гораздо более эффективно с точки зрения синхронизационного трафика, чем перезаливка всего содержимого каталога. Для дальнейшего повышения эффективности протокол LDAP Sync также предусматривает некоторое количество оптимизаций, таких как передача нормализованных entryUUID и передача нескольких entryUUIDs в одном сообщении syncIdSet.

В концовке ответа синхронизации refreshOnly поставщик отправляет потребителю синхронизационное куки, как индикатор состояния, что копия потребителя после синхронизации полна. Потребитель, при отправке поставщику следующего запроса на инкрементную синхронизацию, будет предоставлять данное полученное куки.

При использовании синхронизации refreshAndPersist поставщик отправляет синхронизационное куки в конце стадии refresh путём посылки сообщения Sync Info с параметром refreshDone=TRUE. Он также отправляет синхронизационное куки путём присоединения его к сообщениям SearchResultEntry, генерируемым в стадии persist синхронизационного поиска. В течении стадии persist поставщик также может отправлять сообщения Sync Info, содержащие синхронизационные куки, в любой момент, когда поставщик захочет обновить индикатор состояния на стороне потребителя.

В протоколе LDAP Sync записи уникально идентифицируются значением атрибута entryUUID. Оно может выступать в качестве надежного идентификатора записи, в отличие от DN записи, которое может со временем измениться. entryUUID присоединяется к каждому сообщению SearchResultEntry или SearchResultReference как часть элементов управления синхронизацией.

Механизм syncrepl использует и refreshOnly и refreshAndPersist операции протокола LDAP Sync. Если спецификация syncrepl включена в раздел настроек какой-либо из баз данных (на стороне потребителя), slapd(8) запускает механизм syncrepl отдельным потоком slapd(8) и задаёт время его исполнения. Если при настройке указана операция refreshOnly, механизм syncrepl будет перезадавать время запуска на определённый интервал времени всякий раз по окончании операции синхронизации. Если при настройке была указана операция refreshAndPersist, поток slapd(8) механизма syncrepl будет оставаться активным и обрабатывать сообщения постоянной синхронизации от поставщика.

В механизме syncrepl может использоваться как фаза наличия, так и фаза удаления refresh-стадии синхронизации. На стороне поставщика возможно настроить журнал сессий, который будет хранить конечное число entryUUID удалённых из базы данных записей. В случае ведения нескольких реплик все они будут пользоваться одним и тем же журналом сессий. Механизм syncrepl использует фазу удаления, если есть журнал сессий и время последней синхронизации сервера-потребителя не раньше времени создания самой старой записи в журнале, оставшейся после его усечения до заданного числа записей. Механизм syncrepl использует фазу наличия, если для реплицируемого содержимого каталога не был сконфигурирован журнал сессий или если время последней синхронизации реплики потребителя не перекрывается временем создания записей журнала сессий. Текущая реализация хранилища журнала сессий размещает его записи в оперативной памяти, поэтому при перезапуске поставщика информация в журнале не сохраняется. Также в настоящий момент не поддерживается доступ к хранилищу журнала сессий посредством LDAP-операций и на него невозможно установить контроль доступа.

В качестве дальнейшей оптимизации, даже в случае, когда синхронизационный поиск не ассоциирован ни с каким журналом сессий, потребителю не будет передано никаких записей, если содержимое каталога поставщика не изменилось.